Editorial:

Reformasi 1998 melahirkan dua amanat penting: Otonomi Daerah dan Kemerdekaan Pers. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU tentang Otonomi Daerah hadir sebagai penanda era baru desentralisasi kekuasaan dan kebebasan berekspresi. Namun, dua dekade lebih pasca reformasi, kedua amanat ini berjalan dalam orbit yang bertolak belakang, melukiskan ironi yang begitu menyayat nalar keadilan.

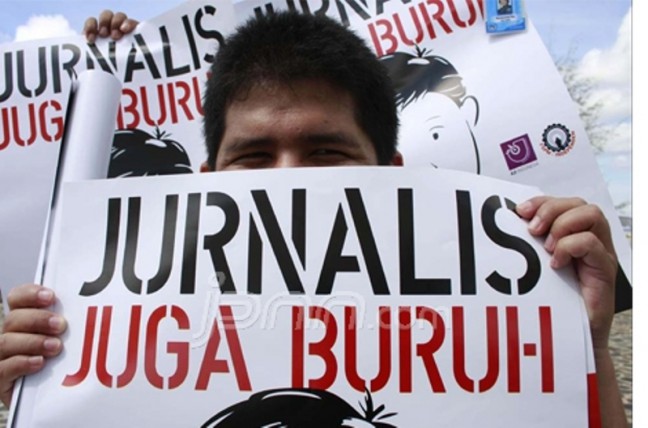

Otonomi daerah, dengan anggaran APBD yang membengkak hingga triliunan rupiah, telah menjadi mesin kesejahteraan baru bagi birokrasi. PNS menikmati tunjangan, kepala daerah dan aparatnya bergelimang fasilitas, sementara para kontraktor dan pengusaha lokal menjadi oligarki baru yang mengeruk sumber daya daerah. Namun, di tengah gemerlap anggaran daerah itu, ada satu pilar demokrasi yang justru terperosok dalam kubangan kemiskinan struktural: wartawan.

Gorontalo, salah satu daerah di Indonesia, menjadi miniatur tragis dari ironi ini. Di sini, nilai kontrak media dengan beberapa pemerintah daerah Kabupaten dan kota untuk pemberitaan dan liputan hanya berkisar pada angka yang memprihatinkan: Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per bulan dengan kuantitas berita liputan 15-20 berita perbulan. Angka yang jika dibagi dengan jumlah biaya produksi liputan wartawan dan biaya operasional, hanya bisa melahirkan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Hanya Pemerintah Provinsi Gorontalo yang agak lumayan Manusiawi dengan kontrak sekitar Rp 7 juta/bulan.

Padahal, APBD yang dikelola daerah-daerah (Pemda) di Gorontalo bisa mendekati angka Rp 1 triliun/pertahun. (1 triliun = seribu miliar).

Bayangkan, dari gumpalan anggaran seribu miliar itu, alokasi untuk “nafas” demokrasi—yakni fungsi pers—hanya sekitar Rp 1 miliaran pertahun dari tiap Pemda yg ada di Gorintalo. Jumlah ini tidak sebanding dengan anggaran belanja tiap dinas di pemda yang bisa mencapai puluhan miliar/tahun.

Ada ketimpangan akut yang tidak hanya soal angka, tetapi juga soal nilai. Seolah, peran strategis pers sebagai pilar keempat demokrasi dan amanat undang-undang hanya dihargai seharga proyek bakti sosial, bukan sebagai investasi vital bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Akibatnya, wajah demokrasi di daerah itu compang-camping. Banyak wartawan di Gorontalo terpaksa menjalani hidup ganda, sebagai pencari fakta di siang hari dan sebagai driver ojek online atau buruh serabutan di malam hari. Bagaimana mungkin seorang pewarta yang harus fokus mengawasi kebijakan publik dan mempromosikan kinerja pemerintah Daerah justru terpaksa sibuk memikirkan cara menyambung dan bertahan hidup untuk makan esok hari?, Kondisi ini menciptakan kerentanan yang akut. Wartawan yang lapar mudah diiming-imingi amplop, kontrak yang sangat murah dan rendah membuat media enggan melakukan liputan profesional yang berbiaya tinggi, dan akhirnya, pers menjadi sekadar corong dokumentasi kegiatan pemerintah daerah yang berkualitas rendah dan tidak menjadi penjaga kepentingan publik.

Fakta bahwa UU Pers secara tegas mengamanatkan kesejahteraan wartawan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan perusahaan pers wajib mengupayakan kesejahteraan pekerjanya—menjadikan situasi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan pengingkaran hukum secara terang-terangan. Negara hadir melalui UU, tetapi pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah justru mengabaikannya. Mereka sibuk membangun infrastruktur fisik, tetapi membiarkan infrastruktur demokrasi—yakni pers yang independen dan sejahtera—tumbang di tepi jalan.

Lalu, apakah ini berarti Gorontalo menjadi yang terendah se-Indonesia? Secara nominal, mungkin perlu kajian lebih lanjut. Namun, secara esensi, apa yang terjadi di Gorontalo adalah cermin dari penyakit akut di banyak daerah. Otonomi daerah telah disalahtafsirkan sebagai pembagian kue kekuasaan dan anggaran, alih-alih sebagai pembangunan kapasitas demokrasi yang utuh.

Jika keadaan ini dibiarkan, kita sedang menyaksikan kematian demokrasi secara perlahan. Pada akhirnya, yang mati bukan hanya kesejahteraan wartawan, tetapi juga masa depan daerah itu sendiri.

Maka, pertanyaannya kini: sampai kapan kita akan membiarkan pilar demokrasi ditopang oleh para pekerjanya yang bekerja sambil menahan lapar? Jika pers mati, siapa lagi yang akan menjadi suara bagi rakyat? Jika wartawan harus menjadi ojek online dan buruh serabutan untuk bertahan hidup, lalu siapakah yang akan mengawasi dan memberitakan kinerja jalannya pemerintahan daerah? Ini bukan sekadar persoalan di Gorontalo, ini adalah persoalan hati nurani demokrasi kita semua.